以前听小豆花讲过她看的一个推理故事,大约是说有个变态,弄死一批人之后,把N个人的尸首楞拼成了N+1个,掩人耳目。

今儿要讲的这个事儿,和这个差不多,不过没有血腥恐怖的元素,而是皆大欢喜的大团圆。

戏考网站一开始整理剧本的来源,是上海书店在1990年根据民国时期四十本《戏考》再版的《戏考大全》,出版社把四十册书打包整理成五辑。所以在最初,戏考站上的剧本会写上如“根据《戏考大全》第一辑整理”的字样,后来编号升级后,改用原册数,变为如“根据《戏考》第三册整理”。

刚捧回这套书翻阅的时候,就发现一个奇怪的现象:这套书所收的连台本《狸猫换太子》,有头、二、四本,却偏偏没有第三本。这个疑惑直到多年后,有机会与合意太爷聊起,才算弄明白了:原来最早的《戏考》,是出过两套书,都是四十册,可内容不尽相同。上海书店再版时把两套弄混了,于是出现了这个缺憾。疑惑解开了,可是心里还是有这么一个结。虽说齐天大圣都说过天地尚且不全,我们也不必追求事事完美,可总想若能把这第三本给补上,那该多好。

最近,终于有幸接触到了原版的《戏考》,真是有两套。也正是通过将这两套进行比较,才解开了多年来的疑团。

来龙去脉已不可考,但是可以通过这两套《戏考》和一套《戏考大全》,分析出个大致。以下涉及目次内容的部分均来自白纸黑字的图书,出版社的动机全为推理:

1917年,在上海的中华图书馆编辑部开始陆续出版名为《戏考》的剧本集,又名《顾曲指南》,王大错述考,燧初校订。大约历十年时间出版了四十册。到1933年,上海的大东书局开始再版这套书。这个时候,问题来了……

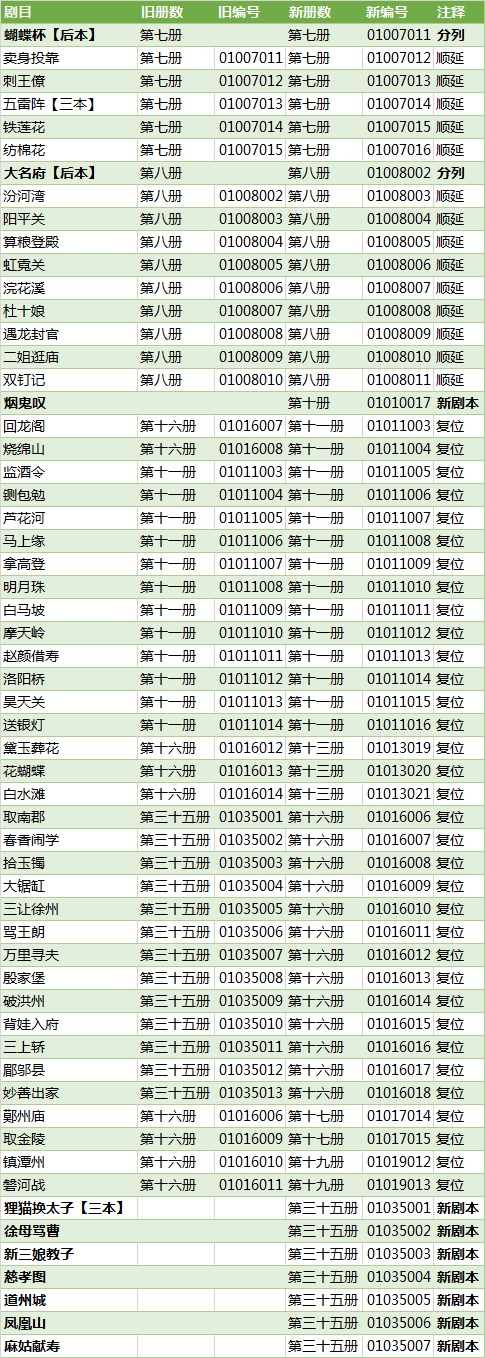

大东书局的再版,基本上就是原封不动一册一册地重印,所以这两套《戏考》的头十几册,每一分册的内容都是一样的(除印第十册时,大东书局漏掉了最后一出《烟鬼叹》。不知道是有意为之还是纯属纰漏,我们就姑且按无罪推论的原则,算他们不小心漏掉了吧  )。

)。

后来,大东书局发现一个情况:他们手头没有原《戏考》的第三十五册!当时又天下荒荒,刀兵四起,找本儿书可是海底捞针。大东书局为了掩盖没有第三十五册的事实,必须再造出一本第三十五册,以假乱真,好凑足四十册的“定数”。

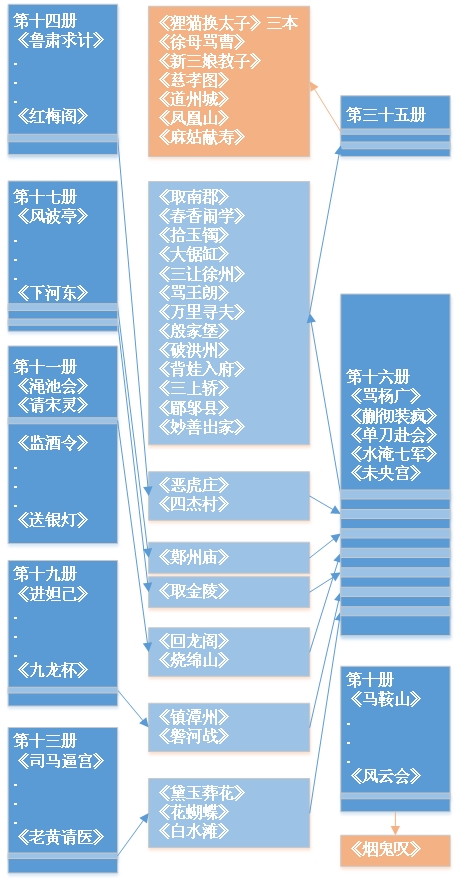

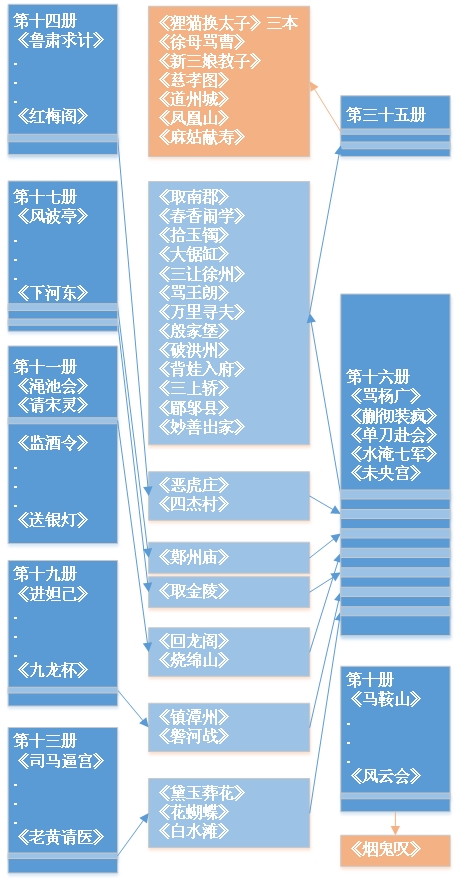

于是,大东书局就施展了挪移拼凑之法,俗称“拆东墙补西墙”:先从第十六册中,把从第六出开始的《取南郡》到最后一出《妙善出家》共计13个本子提出来,冒充为新的第三十五册。而此时第十六册就剩下5个本子了,必须加以补充:分别从第十四册中拿出最后两出《恶虎庄》和《四杰村》,从第十七册中拿出最后两出《鄚州庙》和《取金陵》,从第十一册中拿出第三、四出的《回龙阁》和《烧绵山》,从第十九册中拿出最后两出《镇潭州》和《磐河战》,再从第十三册中拿出最后三出《黛玉葬花》、《花蝴蝶》和《白水滩》,先后五次填补进入第十六册,使得这册书的剧本数变成了16出,看起来像那么一本了。而被拆掉的第十一、十三、十四、十七和十九册,每本书里的剧本也没有变得那么少。其他各册保持不变。于是,一套新的《戏考》就这样问世了。

不过,就像所有的推理故事那样,破绽总是有的。大东书局缺失的那第三十五册,恰恰是有第三本《狸猫换太子》的一册。没了原书,即便从别册重新拆兑出一本伪第三十五册,《狸猫换太子》的本子还是不连续的。好在大东书局没有进一步“毁尸灭迹”——若是干脆连那其他几本《狸猫换太子》都拿掉的话,我们今天可能都不会注意到这个马脚,也可能不会留意到曾经有两套《戏考》,更不要说再试图把它恢复原貌了。而大东书局如“狸猫换太子”般的偷天换日,因一出《狸猫换太子》显了行藏,冥冥中岂非定数?

到1990年上海书店再次出版《戏考大全》时,所用的底版并非完全是大东书局的那套书,而是如合意太爷说的那样,混用了先后两版。由于两套书其他若干册都是一样的,我们无法判断这些册所用的是哪一版(也无所谓是哪一版),但是可以肯定的是,上海书店用的第十四册肯定是最初的那版《戏考》,因为这版中还有《鄚州庙》与《取金陵》两出戏。不过如前所见,后来大东书局把这两出戏挪到了第十六册中,如此,这两个戏的本子岂不是要出现两遍?显然上海书店的编辑们已经注意到了这个问题,所以再版的第十六册中,《鄚州庙》与《取金陵》是不存在的,直接被砍掉了。只是编辑们可能还不知道,虽然砍掉了这两出戏,第十六册中剩下的诸本子,也还有一多半不属于原来这册的。上海书店大约也没有找到那原版的第三十五册,或者没有意识到这先后两套《戏考》的不同,于是有了我们现在看到的结果——一套没有第三本《狸猫换太子》的《戏考大全》。

推理完毕,玩笑之作。小豆子并没有要把大东书局请出来算账,只是想试图分析一下第二套“混排”的《戏考》是如何产生的。目前需要做的是要使《戏考》这套书在目次上恢复本来面貌,同时根据最初版重排一下网站上剧目的编号。更重要的是,我们现在又有包括第三本《狸猫换太子》在内的八个“新”剧本要打了  !去年工作总结的时候还在说要争取用五年时间把《戏考》这套书给结了,没想到不到半年的光景,虽然在完成的进度上保持推进的状态,但同时意外地增加了工作任务,真是惊喜交加,当然,喜绝对大于惊。

!去年工作总结的时候还在说要争取用五年时间把《戏考》这套书给结了,没想到不到半年的光景,虽然在完成的进度上保持推进的状态,但同时意外地增加了工作任务,真是惊喜交加,当然,喜绝对大于惊。

说了这么半天,列一下原装的第三十五册的目录,至于其他各册的本来面目和拆兑情况,有一张“犯罪现场”还原图,可以很直观地展现。其中第十册漏掉的《烟鬼叹》也在图中,虽与本案无关,但也是一个“过失犯罪”。

- 《狸猫换太子》三本

- 《徐母骂曹》

- 《新三娘教子》

- 《慈孝图》

- 《道州城》

- 《凤凰山》(注:此本非第二十册中的《薛礼救驾》。乃演马三保事,按《京剧剧目初探》,为黄月山编)

- 《麻姑献寿》

大东书局的拆兑方法

)。

)。 !

!