2008年3月2日

作者: 小豆子

京剧世界的生活指南:行围打猎

在京剧世界里打猎,就如同美国副总统切尼亲自打围场一般,一定会生出点儿枝节来的。

首先我们要搞清楚在京剧世界打猎的目的。打猎分真打猎和假打猎两种,尽管两种目的之结果都是一个性质,但出发点那是绝对不同。切尼打猎的目的也不是说冲着他那个千万富翁的朋友去的嘛。

很多时候,京剧里的人物是以打猎为幌子而访贤。比如《渭水河》、《飞虎山》,文王和晋王都是晚上做梦,梦见一种哺乳类动物长着翅膀飞进来,问手下谋士,得出要到郊外射猎访贤的结论。其实呢,谋士的理论很简单,既然梦到动物都长着翅膀往你身上扑,那不去打猎碰碰手气还等什么呢?而这种访贤故事的结局都很明了,动物什么也没打到,但请回一个大能耐,赚了。

打猎的另一个目的自然就是打猎本身,就是去和小动物们作对去了。在京剧世界,抱着这种目的去打猎的通常也是什么也打不到,乘兴而去败兴而归,能够打下俩鸟一个兔子之类的就算老天开眼了。有一点很重要:一旦间打中什么猎物,而那猎物带箭跑了,可千万不要追。毛主席说:“风物长宜放眼量”,就是这个道理(伟大领袖看戏得出的结论)。你去追这眼前的猎物,往后引出的事情来虽然可能是大好事儿,但也可能是大灾难(比例大约各半,另外还直接导致你无法继续下面的打猎活动)。这样的例子很多,比如《赵氏孤儿》里的赵武,一箭射下双雁,一追追到阴陵,母子相会——好事儿。《断密涧》里李世民也是射下一只雁,引来王勇、李密双投唐,及至后面李渊问打猎的成果,只能答“儿臣未曾打得飞禽走兽,收来二家贤臣”,糟糕的是,后面自己妹子也给搭上了性命——灾难。《佘塘关》里佘赛花也是射猎追猎物才与杨衮相会,姻缘成就——好事儿。《猎虎记》里,二解遭陷害险些命丧,就因为追一只中箭的老虎——灾难。著名的《白兔记》,咬脐郎去打猎,追一只中箭的兔子,母子重逢——好事儿。类似白兔的故事在小说《西游记》里也有,孙猴儿就是变了一只白兔去引诱打猎的乌鸡国王太子,大事成就,是活学京剧的典范——嗯?孙猴儿那会儿没京剧?那当真有孙猴儿么?

事实上,就算你的目的非常单纯,就是打猎,而且也没有去追被你射中的猎物,甚至你还没有放箭,但只要你去打猎了,很不幸,你在京剧的世界中,注定会一无所获,而且也会因为这个打猎的行为而横生枝节。《珠帘寨》里的李嗣源就是一例,刚出门还没打呢,碰上个上吊的程敬思,所有计划全打乱了。后面李克用也用李渊问李世民的话来问打猎的成果,李嗣源说:“并未打得飞禽走兽,打听得一件新闻”。《连环套》里的梁九公更是如此,大兴围场,我们也没有看到他打得什么猎物,倒是把御马给丢了。《汾河湾》如何?薛丁山去打雁,倒是和他爹薛仁贵见面了,结果不仅父子互不相识,还把命险些丢在汾河岸边。

甚至你没有想去打猎,只是动手伤了野生动物,那也要引出别的事情来。比如驾坐西凉的薛平贵,因为打了一只飞到银安殿会骂人的大雁,得到血书一封,才有后来赶三关、武家坡等等等等。新编的京剧也是如此,杨子荣不就是打死只老虎才上的威虎山么?

所以在京剧世界里,动物不是随便打的,在打猎这种贵族游戏豪华气势的表面之下,隐藏着的是各种各样的变数,一个围场就是你人生的转折点。如果你是追求平静生活的人,那么就老老实实在京剧世界里待着,不要动打猎的念头,多念念“扫地不伤蝼蚁命,爱惜飞蛾纱罩灯”,什么“抽弓打雁”之类的都不要想了,王三姐说得好:“打雁做甚?难道那雁儿吃了你的心肝不成?”所以,为了你我他,请善待与我们同在一个地球的小动物们。

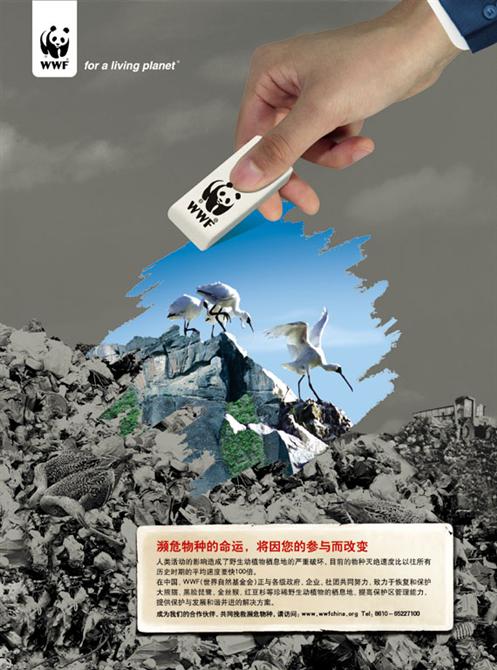

播放一条公益广告

世界自然基金会的公益广告

拾慧:强推京剧为哪般--“弘扬民族文化”还是“应付差事”?

多伦多京剧爱好者新春联欢晚宴

昨天参加今年多伦多京剧爱好者新春联欢晚宴来着,回家虽然不太晚,但一犯懒,没有及时汇报情况,今天补上。

活动无非就是票友欢聚一堂加唱戏加吃饭,所以着重说些个细节。

名誉老社长柯亭以九十一岁高龄拉琴伴奏,以及一些八十多岁的老票友底气十足地唱戏,让人叹为观止。京剧“促进”长寿的同时,往下传是一道难题。国剧社说要办个班儿,起码教授一些文武场,避免这种大龄伴奏的尴尬局面,是很对路的。

杨燕毅又来多伦多了,闺女又是身怀六甲了,所以作为父亲,自然要来看望加照顾。共唱了三段:与老旦票友唱了段《打龙袍》,最后闺女杨菲操琴,祖孙三人同台(杨燕毅原话,因为杨菲肚子里还有个小的呢),来了段《赵氏孤儿》的“我魏绛”(以“苍松翠柏万古长青”给大家送去新春祝福)和《姚期》的“马王兄看过饯行酒”。炸了堂了!

杨燕毅顺便带来了中京一团的祝福,转送了于魁智、李胜素等人的礼物——中京一团的宣传资料和CD,于魁智有亲笔签名给多伦多国剧社问好的宣传册。

打开宣传册,甚是精美,还是中英文对照(中文为繁体字),每页都有大幅精美照片,旁边洋人老太太 Nancy 说,她就喜欢京剧的服饰,忒好看了。

宣传册除了介绍中京一团的一干演职员外,还有专门几页介绍“长期特邀”的演员,杨燕毅就是其中一个,除了他之外,还有杨赤、孟广禄等等。一叹,堂堂国家级京剧院,连一个正经花脸都没有,要常年外请,呜呼!

年纪大的票友中以程派为多,大约程派与养生有一定关联,登时想到新艳秋。

刘冀燕已经是副社长了,事先不知,祝贺祝贺。

没了,请看照片。

黄政的《天官赐福》

杨门“三代”同台,左为杨燕毅,右为杨菲及小小杨

拾慧:向孩子们普及什么

京剧进学堂

教育部要把京剧纳入中小学的音乐课,从标题来看,是一件好事儿。

毕竟这么多年,我们的教育总是在传统文化上有所缺失,把京剧补入音乐课,是一个好的举措。

但是当看罢将要纳入音乐课的唱段后,小豆子不得不对教育部的居心打一个问号。一起看看这些唱段:

一年级《报灯名》

二年级《穷人的孩子早当家》

三年级《都有一颗红亮的心》《甘洒热血写春秋》

四年级《接过红旗肩上扛》《万紫千红分外娇》

五年级《要学那泰山顶上一青松》《猛听得》

六年级《包龙图打坐在开封府》《你待同志亲如一家》

七年级《儿行千里母担忧》《猛志在胸催解缆》

八年级《趁夜晚》《这一封书信来得巧》

九年级《智斗》

《报灯名》是哪一出戏里的不太明确,权且算是《打龙袍》里灯官儿的数板吧;另外那个《猛志在胸催解缆》暂时搞不清是那出戏(有高人知道么  ),但单凭这七个字儿,算在革命的现代戏应该没跑儿。这样统计如下:

),但单凭这七个字儿,算在革命的现代戏应该没跑儿。这样统计如下:

传统戏:《打龙袍》1段,《铡美案》1段,《三家店》1段,《定军山》1段,共计4段

新编历史剧:《穆桂英挂帅》1段,共计1段

现代戏:《红灯记》2段,《智取威虎山》1段,《红色娘子军》2段,《沙家浜》3段,《奇袭白虎团》1段,未知1段,共计10段

好了,我们可以看到现代戏占了三分之二的唱段份额。谢天谢地,当年的样板戏只有八个,要是十八个,这十五段还不全被样板戏占据了?

这里并不是说样板戏不好,而关键的问题是,用这种革命样板戏来灌小朋友,是否能被同学们接受呢?曾记得上学那会儿,大部分同学最不喜欢上的课就是政治了,死记硬背而已。现在又拿来样板戏来代表京剧,难免会适得其反,让同学们对京剧产生抵触情绪,这样就糟糕了。平心而论,传统戏在这个教学列表里所占比例不大,是小豆子最感遗憾的一条。本来挺好的一件事儿,有些变味儿了,这件事儿本可以更好。所以我们要质疑教育部的居心所在,他们是要推广京剧还是打算把京剧在青少年中的印象给毁了?

其实,中小学语文课中有不少可以和传统戏结合起来的,比如小学课文里的《草船借箭》,中学课本里的《范进中举》,以及京剧《打渔杀家》的剧本,都可以结合京剧唱段来教学,不一定非要走音乐课的形式,如何把传统文化有机地和现有的教学结合起来,渐进式地推进,这才是传统文化教学的关键所在,而不是唱几个唱段,走走形式。很多细节都是应该注意的,比如京剧讲究生旦净丑,学到《铡美案》的时候,难道会要求所有女同学也一起唱么?那么《穆桂英挂帅》呢,男同学怎么办?

看到也有不少网友对教育部这样的选材提出质疑,甚至有人对把京剧本身纳入基础教育这件事儿提出质疑。说实话,即便十五个唱段都是传统骨子老戏,我们也不可能指望加入基础教育就可使京剧普及。但从传统节日的放假,到传统文化在教育领域的回归,都是一种积极的现象,值得肯定。

拾慧:这些人是京剧的未来?京剧就这样下去了?

2008年2月18日

《珠帘铡美寨》

首先题外话,2008年春节戏曲晚会的 BT 种子在这儿。

每次听《珠帘寨》或者《铡美案》,程敬思或者陈士美唱到“跨马三日游宫院”的时候,总是有些恍惚,这稍一不注意就会串,其实这俩可以串着唱,板式什么的也都很顺。比如串成这样子:

(西皮原板) 明公说话言太偏,

学生向前把话言:

甲子年间开科选,

天下举子来求官。

头一名进士陈士美,

(西皮快板) 一马三箭射金钱。

试官一见心欢喜,

御笔亲点为状元。

跨马三日游宫院,

宫娥彩女笑连天。

万岁见他的容貌丑,

才将公主配良缘,

学生到此无别干,

你叫我相认为哪般?

戏曲晚会

2008戏曲晚会下载完了。

虽然每年戏曲晚会的种子出得总没有春晚及时,但毕竟这几年戏迷里掌握技术的人越来越多,通过电脑录节目并利用 p2p 方式提供下载的越来越多,好事儿,只有紧跟科技的脚步,才能让戏曲的传播不掉队。

还没看,先发一下感慨而已

另:倒是正经戏曲出版物仍停留在 VCD 的水平,虽有 DVD,但仍不是主流,还需努力。好在音频方面基本是以 CD 为主了,磁带的年代已经过去了。

拾慧:京剧及小陶阳杂想

2008年2月12日