《黄鹤楼》这出戏,有什么看的呢?

剧情很简单,周瑜让刘备去黄鹤楼赴宴,实际上就是要荆州。诸葛亮逼着刘备只带着赵云去赴会,临行前给了一支竹节。会上谈判没有成功,周瑜把刘备君臣困在楼上,赵云打开竹节,是当年诸葛亮借东风时周瑜给的令箭,于是拿着令箭君臣二人顺顺当当地下了楼跑了。

这出并非出自《三国演义》原著的剧目,单以剧情来论,简直毫无逻辑情理可讲。本来嘛,诸葛亮干吗非得让刘备去赴宴啊?头次临江赴会,那是刘备带着关公去前线慰问,那会儿就把个诸葛亮急得够呛(这是戏里面少有的诸葛亮着急的情况)。二次东吴招亲,那是有利可图,可以给刘备招个媳妇,所以才前去。而这次赴会,只有投资,而不会有任何收益。戏里诸葛亮对刘备说:“若是不去,那荆州岂不是他人的了?”毫无道理,刘备不去,那荆州能怎么样?去了,又能如何?最后结果很明显,去赴会了,脱险回来了,荆州还是荆州。谈判没成,也没有任何不良后果,倒是徒劳去担风险。

所以这次赴会的目的,纯粹就是为了赴会而去赴会,或者说,为了显示诸葛亮的能耐而去赴会;按照戏文来看,是为了接《借东风》的茬儿而赴会的。《借东风》里诸葛亮接了令之后不是有这么个下场对嘛:“今日令箭到我手,改日还他在黄鹤楼。”那时就算定若干年后周瑜会请刘备到黄鹤楼吃饭——京剧里的诸葛亮,比鲁迅所说的“妖”还要“妖”。

前面张飞闯帐一场,与《回荆州》里听琴极其相似,不仅辙口都是一样的,唱词也是类似,不知道谁借谁的光。这么看起来,这戏实在没有看头。当然,这戏和很多京剧剧目一样,不值得推敲,情节也不是看点。这出《黄鹤楼》,最主要的看点是演员在里面的做戏:比如刘备的没出息,周瑜和赵云的比架子等等。好角儿演来,同样出彩。

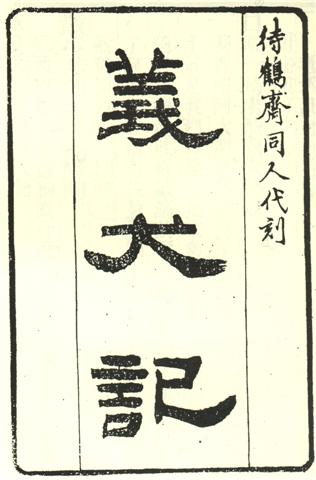

《黄鹤楼》高蕙兰饰周瑜、哈元章饰刘备、吴兴国饰赵云

这个录像一般了,除了哈元章的刘备还算不错以外,去周瑜的高蕙兰龙虎之气不足,毕竟是女小生,与叶盛兰、李盛藻的那版录音相去甚远。前面张飞是由高德松扮演,彼时已是暮年的高德松,嗓音虽然洪亮,但张飞还是显出老态,不过依然难得。想来现在的编剧,是绝不会编出这么一个情节毫无新意的剧目,因为现在已经没有角儿了,京剧也早从角儿的艺术变成了导演的艺术。