半年多没出差了,今年第一趟,一个星期。

那么一周后见,这期间如果有机会写东西,想必也是路上的奇闻轶事了。

半年多没出差了,今年第一趟,一个星期。

那么一周后见,这期间如果有机会写东西,想必也是路上的奇闻轶事了。

《黄金台》里有这么个情景:身为门官的侯栾向皂隶介绍当晚皇宫内发生的变故,两次三番,说到一半儿的时候皂隶就睡着了。侯栾不得不一次次把他叫醒,再从头说。最后,皂隶不耐烦了,自己把这件事儿说了一遍:

只因东宫世子田法章,人伦大变,子要淫父妃。大王大怒,赐伊公公宝剑一口,三更时分,去至东宫,斩杀世子回奏。不知何人走漏消息,世子连夜逃出皇城。伊公公有谕,命你把守关口,不准闲杂人等乱出乱入。

值得注意的是,在这一场前的仅几个小时前,也就是四更天的时候,身为巡城御史的田单,对宫中这些变故尚且一无所知,还要“问千岁因何事逃出宫院?一一地对为臣细说根源”。

这种人伦大变的宫廷秘闻,从皇家的角度看是希望能遮住多少就遮住多少的,能遮住多久就遮住多久的。但是没想到,消息还是以微博的传播速度弄得满世界都是,至少,京城里最底层的小公务员都知道了。

《三堂会审》里有这么个情景:苏三对潘、刘二位大人讲述自己的遭遇,唱道:

头堂官司问得好,

二堂官司就变了心。

洪洞县受赃银一千两,

府衙分散有八百银。

你看,这种原告受贿的事情,本来也是应该极度保密的(尽管大家都知道衙门口朝南开的道理),但是受贿金额甚至分配方式,却都已经在被告的掌握之中了。这个消息又是如何透露出来的呢?

以上算是思考题吧。小豆子暂时给不出什么很有说服力的答案。也许,这些戏的编剧是在以一种超现实的手法,表现各种内幕小道消息是以何种速度在民间迅速传播开来。所以,不要觉得现在微博的传播力是多么强大。其实很久以来,我们老百姓都善于这样的口口相传,只不过,使用的传播工具不同罢了。

在泥沙俱下的时代,各种消息总是满天飞。对于你不确定的那些,打个问号是好的,不跟着传也是对矫正视听有所帮助。《乌龙院》里的宋江说过,“是非终朝有,不听自然无”,固然有些阿Q精神在内,但也不失为一种处事的哲学。

2011年7月12日

《艺坛》第一卷有一篇《〈京剧菁华〉导论》的文章,按照文章后的注释,是“1937年由北平法文图书馆发行的英语出版物《京剧菁华》艺术的导论”。很遗憾,大约是出版时没有对英文做很好的校对,《艺坛》把《京剧菁华》的原书名误印作了《Famous Chinese nlagi》。显然,这个书名应该是《Famous Chinese Plays》才对。

这本书算是给外国人看的京剧“戏考”了,唯一不同的是,外国人很难理解为什么京剧有时候没有什么准词儿——同一出戏由不同的演员来演竟然会是有不同的词出现。原书的作者也没有打算把这个给搞明白,或者说不打算误导读者,因此书里面收集的京剧戏码,大多是介绍这出戏是如何演绎的,怎么一个大概情况,每一场子说的是什么,很少涉及具体的唱词和念白。作者说:

由于京剧剧本极不可靠,同一出戏的表达与对白随剧本的不同都有很大差异,只有精于此道的人才能搞明白,我们在绝大多数情况下只有不顾脚本,按照舞台上听见的样子来描述。即使如此还无法统一。

手头上这本《Famous Chinese Plays》是在网上淘来的,从书的状态和安装的硬皮以及上面的印字来看,这是一本加州大学的馆藏书,状态之新让人惊叹,也从一个侧面反映了借阅人之寥寥,以致沦落到在网上被贱卖的地步。根据书后的借阅卡显示,这本书从1965年进入图书馆至1979年间,共被借阅了大约不到十五次,然后便作为副本收了起来。今天,加州大学的图书馆里仍然有一本《Famous Chinese Plays》供人们借阅,而大约因为太少有人问津,这个副本才被图书馆清仓卖掉。手头上很多中文剧本就是这么来的,不曾想,外国人的图书馆也会做“败家”的事情。

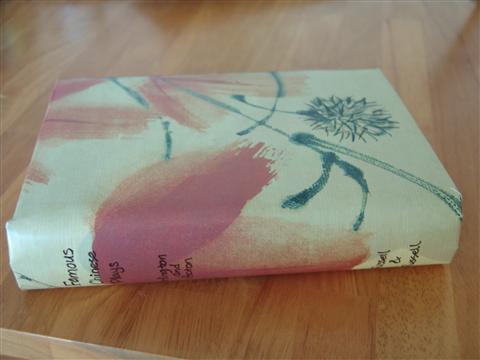

包了书皮儿的《Famous Chinese Plays》

大家现在看到的照片中的书是包了书皮儿的——啊,很久没有包书皮儿了。不过这次也没轮上,活儿被小豆花抢走了。按照包书皮儿的惯例,我们用了一张旧挂历纸。挂历是有齐白石画作的那种大张硬纸,经由小豆花亲自包装并题字书脊,很是精美。

这本成书于1937年的老书,所收集的戏码据作者介绍都是在当时京剧舞台上常见的剧目。看一下戏码,一部分是在今天仍然常见的剧目,比如《庆顶珠》、《珠帘寨》、《群英会》等等,有些则是今天不太常见的剧目,比如《九更天》、《状元谱》、《蝴蝶梦》,而有些则是非常稀罕的了,比如《妻党同恶报》、《王华买父》。

尽管这本书的内容不是整出整出的台词或者调度,而是一个从外国人眼里看到的京剧表演,但它可以让我们从一个侧面了解到一些如今绝迹舞台的剧目在当时是怎么演的。这方面的内容,以后会慢慢翻译出一些来和大家共享。

做过把京剧从中文翻成英文的工作,也做过把英文作品按京剧套路翻译的玩意儿,而把当初被翻译成英文的京剧再翻译回中文,也应该是挺有意思的一件事吧。不过,这么翻来覆去地翻译,要尽量避免译不达意(Lost in Translation)。当然,让它的中文译本有京剧味儿应该不是什么特别难的事儿,毕竟它本来就是从京剧来的。

中国京剧院这几年净在名头儿上折腾了。2007年的时候把名字从“中国京剧院”改成了“中国国家京剧院”。而这几天,又开始与联名北京京剧院,号称要为京剧“正名”。

其实呢,凡是本民族独有的玩意儿,拿到外国去说,理应当用音译这种方式。因为无论多么强大的意译,都不能完全原汁原味地表现这个独特的事物。音译方面,日本有很多例子,比如英文里的 sushi(寿司)、tofu(豆腐)、go(围棋)等等,都来自日文的音译。这里面我们也可以看出一些问题来,本来像豆腐和围棋这些东西都是源自中国的,但是我们却很少音译自己独有的东西。我们基本上是意译的例子:豆腐是 Bean Curd,鸳鸯是 Mandarin Duck(跟北京烤鸭的 Peking Duck 似的)。削足适履之下,京剧被称为 Peking Opera 了。

可现在的问题是,既然这个 Peking Opera 已经叫了这么多年了,外国友人也都明白北京有这么一个剧种,虽然叫“歌剧”,也和他们自己那一套不是一回事儿。Peking Opera 的名头已经叫出去了,现在又要改用 Jingju 这个叫法,这只能是穷折腾。

不单英文,整个西语系基本上都是沿用京剧的意译名字。不知道两家京剧院想过没有,光改一个 Peking Opera 是不够的,法语的 Opéra de Pékin 呢?德语的 Peking-Oper 呢?西班牙语的 Ópera de Pekín 呢?等等。这场“正名”活动能产生的效果无非是把所有对外宣传的印刷资料再重新印一遍,京剧院的外文名牌也都换一遍。而老外用不用,这两说着。

话又说回来了,老外认可这个翻译怎样,不认可这个翻译又能如何?小豆子相信,至少在目前来看,京剧的广大观众,百分之九十九以上,还都是说中国话的中国人吧?不下心思琢磨怎么给这大多数人弄出些好看的戏来,光变着法儿算计那么几个洋人,京剧院的闲人真是挺多的呢。

记得当年韩国出来要求我们不要再用“汉城”啦,都改叫“首尔”。那会儿我们说,你看,高丽人是多么的不自信哪。那么京剧院今番要求给京剧的洋名搞“正名”,也是这种弱势心理在作怪了。

1938年,名为“国粹出版社”的出版商发行了一套十册的周信芳剧本丛书,曰《麒麟童真本》,封面由周信芳亲自题写,编审队伍也都是一时之选,比如周信芳女婿、大画家张中原的主编,麒门大弟子高百岁的校正,等等。

周信芳的剧本选集,解放后先后出过两次,一次是1955年的《周信芳演出剧本选集》,上下两册共计十六个本子;一次是1960年的《周信芳演出剧本新编》,单一册,四个本子。这两套书都已归入戏考的录入计划中,目前完成录入的有十五出,正在进行中的有五出。

相对于上面两套剧本集,民国时期的这套《麒麟童真本》,有重叠的剧目,也有一些是解放后因不能演而未能收录的(比如《斩经堂》、《明末遗恨》)。即便是重复的剧目,因为众所周知的戏改,两朝的剧目在内容上也是有所不同,能看出麒派剧目的演变和发展。

在三月份的时候曾经和太爷提了一下这套书,据太爷讲,听说后来台湾那边出的那套《戏考大全》里的麒派戏,都是来自这套丛书。后来特地把两个本子对比了一下,发现并非如此,还是有差别的。

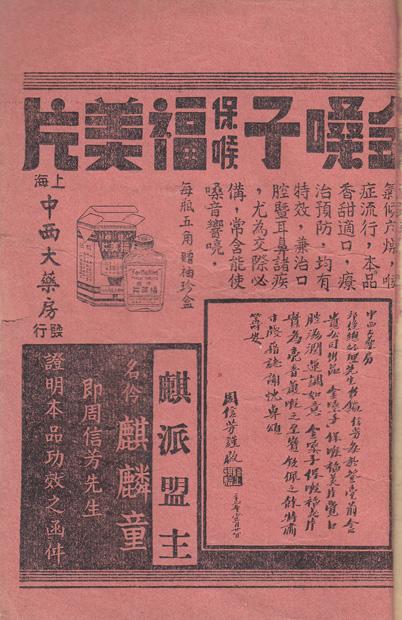

书的封三上,有周信芳代言的“金嗓子保喉福美片”的广告,并附上了“麒麟盟主,名伶麒麟童,即周信芳先生,证明本品功效之函件”,手写的函件内容为:

中西大药房邦俊总经理先生台鉴:

信芳每于登台前含贵公司出品金嗓子保喉福美片,觉口腔滋润,运调如意。金嗓子保喉福美片实为亮音护喉之至宝。钦佩之余特肃寸笺,藉志谢忱。

专颂,筹安!

周信芳谨启

二十七年壹月廿八日

名人代言,古来有之

封三广告

这套书现在要集齐,恐怕很困难了,不是很乐观。做着瞧,能搜集多少是多少了。现在手头有这么几本零碎的,据封底的介绍列出十本的名目,戏考总目也已更新,算是按图索骥吧。

第一册:萧何月下追韩信

第二册:全部鸿门宴

第三册:扫松下书、斩经堂

第四册:全部四进士

第五册:群英会·借东风·华容道

第六册:徐策跑城、临江驿

第七册:薛平贵与王宝钏

第八册:全部明末遗恨

第九册:打严嵩、九更天

第十册:全部生死板

2011年5月30日

最近网上热传一篇题为《毛主席为什么发动文革?太重要啦》的文章。内容老掉牙了,无非是说文革之前高新阶层如何“触目惊心”,文艺工作者(特别是戏曲演员)如何拿高工资,云云。那么言下之意,为什么有文革呢?都是因为要扫灭这些腐蚀社会的“寄生虫”,文革无疑成了一个反腐败的大运动。

这种论调不值一驳。戏曲演员拿的钱多,那是人家有本事能够叫满座。没有偷税漏税,也不劳国家养着,拿的都是辛苦钱,多了又如何?这是人家的艺术价值。这种看着人来钱自己来气的行为,正是当时让一部分人疯狂加入到运动中的心理驱动。

至于说给演员带的其他帽子,什么流氓啦、反共啦,生活作风多么差,就是一个欲加之罪何患无辞。讲到这儿,把柜子里的一本小册子给请出来,大家一起来见识见识。

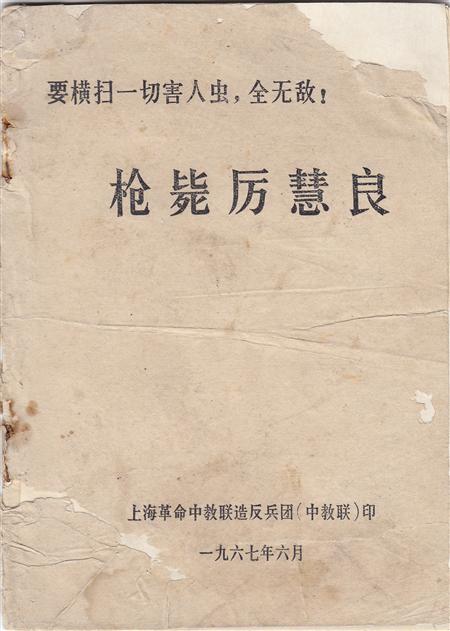

话说这是1967年6月上海革命中教联造反兵团印的,册子的名字就让人吓一跳——《要横扫一切害人虫,全无敌!枪毙厉慧良》。你看,厉慧良的罪状何止作风和反动,都够出册子,而且还都已经给人定罪了。

《枪毙厉慧良》

我们看看目录,就大约知道这个册子大约是怎么一回事儿了:

(一)砸烂黑市委,枪毙厉慧良——把反革命坏分子厉慧良的后台老板统统揪出来示众

(二)厉慧良是个什么东西

1、厉慧良是蒋介石的孝子贤孙,时刻妄想变天

2、恶毒地攻击毛主席,反对党的领导

3、大搞流氓活动,并用此来发泄他的阶级仇恨

(三)党内走资本主义道路当权派是如何包庇反坏分子厉慧良的!

1、厉犯的救命恩人——贺龙

2、厉犯的“保险箱”——天津黑市委

3、欺骗中央、放厉出国,造成极坏的国际影响——天津黑市委

4、保护了反革命右派分子厉慧良的是——天津黑市委王亢之,白桦(原册此处印作“白华”)

5、破坏“五反运动”包庇厉、丁反坏集团的罪犯——娄凝先、白桦

6、欺骗党中央,包庇厉犯让这个反坏分子四次为毛主席演出——旧中宣部,旧文化部,天津黑市委

7、欺骗中央将厉犯拉进北京,参加全国京剧现代戏汇演的是——徐平羽,周巍峙,张梦庚,谢国祥

8、贺龙,罗瑞卿下达黑指示

9、破坏四清运动,包庇保护反坏分子厉慧良的是——黑市委万晓塘、谷云亭、樊青典、王元之、白桦、桑仁政

10、享受特殊待遇的“犯人”

11、文化革命中继续保护厉犯,镇压革命群众的凶手——天津黑市委谷云亭、陈阜、樊青典

12、天津黑市委,天津市检察院,包庇反革命坏分子厉慧良的又一铁证——对厉犯的“判决书”

(四)看看隐藏在中央,地方上党内走资本主义道路当权派所干的罪恶勾当

汹汹来势,咄咄逼人,仅厉慧良的后台,就被造反兵团揪出了这么些位来:

前中央政治局常委、国务院副总理陶铸

前中共中央书记处书记、北京市委第一书记彭真

中央政治局委员、国务院副总理贺龙

前中央宣传部、文化部部长陆定一

前中央书记处书记、中国人民解放军总参谋长罗瑞卿

前中央宣传部副部长周扬

前中央文化部副部长林默涵

前中央文化部副部长夏衍

前中央宣传部副部长许立群

前中央文化部副部长徐光霄

前中央文化部副部长徐平羽

前中央文化部副部长齐燕铭

中国戏剧家协会主席田汉

等等等……

“一时多少豪杰“,就这么一下成了“厉犯”的“后台”。

文革距离我们有四十五年了。四十五年前,也是五月这个时候,著名的“五一六通知”标志着文化大革命的全面发动。可是到了今天,一些人非但没有认清那场运动给民族和文化带来的伤害和损失,反而又要为其张目。借着今天社会贫富不均的事实,以仇富来煽动人误读历史,无视错误,甚至要走回这条路上来。

厉慧良怎么样?诸位看客都熟悉京剧,不需小豆子在这儿絮叨。但就是这样的角儿,别人反手就能罗列出一个单行本的罪状来,真是叹为观止。群众固然有其盲从性,但这样不动脑子的盲从却正是值得警醒和反思的地方。今天的社会条件都不用人满世界张贴大字报去,几个键按下去,一篇没头脑的文字就被散得遍地都是了。将近半个世纪过去了,一部分人还是喜欢跟着起哄。不长自己思考的脑子也就罢了,记性好歹长点儿吧?这不就才四十五年前么?

最后以小册子中的一段话来结尾吧,看看厉慧良曾经“叫嚣”过什么?

解放以来厉犯一贯仇视我党和人民,公开赞同资产阶级右派分子“党天下”的谬论,污蔑我们国家不民主,狂妄地叫嚣“外行不能领导内行”、“艺术决定一切”、“艺术就是政治”。