西城老军9月底发来的好文,信件主题是“欢迎转寄”,而且又是王安祈教授的文章,自然要转啦。转到这里,与大家分享。值得一提的是魏海敏,手头有魏海敏的《穆桂英挂帅》,一直未得闲看,这次的“折戟黄沙杨家将”,《穆桂英挂帅》和《杨门女将》都有魏海敏,应该说她不但是岛内仍坚持在演出第一线的好演员,而且是两岸剧目交流的使者,大陆的一些新编戏,如《谢瑶环》等,她都上演过。

两狼山里,冷不冷?

作者:王安祈我常想,嫁入杨家的穆桂英,曾想起老令公吗?她来不及见到的爷爷,夫婿宗保的爷爷。老令公两狼山碰碑身亡,对桂英而言,原本只是旧报纸上的一则旧新闻,但是,当桂英蹲在宗保祖母畲太君的膝前,倾听老人家回忆这段夫婿身亡的事迹时,一切都不一样了。旧新闻的主角成了丈夫的爷爷,名将殉国的历史,成了自家先人往事,老令公的忠爱心性,就这样和桂英血脉相连。

老祖母对孙媳说的一定不只悲剧的终局,还说了青春恋情。祖母的回忆悲喜兼俱,倾听的桂英,无比悸动。我猜,桂英一定不忍在老人家面前落下泪来,她小心的隐藏起翻腾的情绪,低下头来,轻轻捶着老人的膝腿。但她一定迫不及待的想把心情说给宗保听,我猜她是这样说的:

宗保,跟你说一桩事,

我跟老太君聊天,

太君偷偷告诉我,

当年是她先看上令公爷爷的呢!

你知道吗?

太君跟我说这些的时候,

眼睛里散发出的是什么样的光彩?

我盯着眼前的百岁老人,

——看呆了!

原来,她也曾经年轻过,

原来,她也有过爱情!

可是太君只说过那一回,

像是不敢碰触似的,

青春恋情小心翼翼的封存在记忆深处,

独自回忆,

独自品味,

能摊开来让人悲悼的,

只有家国大恸,

太君最常提起的,就是:

金沙滩双龙会。桂英并不是倚在宗保身边说的,宗保远在边关,不在身边,而桂英仍不放过每一个细节的重述,直说到七郎下山搬请救兵,桂英忍不住哽咽:

七郎叔叔没有回来,

两狼山里最后的岁月,

没有人知道!

宗保,

令公爷爷人生最后的一段,

是怎样熬过的?

他心里在想什么?

没有人知道,

永远没有!

我只觉得,

好心疼,

我好想挽着他的手臂陪他走最后一段山路,

好想问他:两狼山里,冷不冷?桂英就是这么认识老令公的,通过老祖母的回忆述说。基于这样的认识,对先人的“景仰”两个字里,蕴藏了深广的情感基础。想挽着令公爷爷陪他走最后一段山路的桂英,以女性的体贴,使她与杨家精神在心灵深处紧密相连。

杨门忠爱潜入骨子里的桂英,对君王仍难免心灰意冷:“庆升平朝房内群小并进,烽烟起却又把元帅印送到杨门!”她体贴的带着太君辞官退隐,带老祖母远离京城远离国事。许多年过去了,乡居日子看似静如止水,一转眼第四代的文广、金花竟已长大。当两个孩子上京城,听说番兵又来侵犯,不假思索的比武夺印重新把帅印捧回杨门那一刻,像是命运锁链的永恒纠缠,实是忠爱精神的秉性天生,刻意退隐不问国事的杨家女子,猝不及防的见到了睽违二十年的帅印,桂英内心千回百转、犹豫再三,终于仍是接下了帅印——杨家死亡的印记。

帅印,不是官职爵位,是杨家永远无法卸下的使命职责,更是杨家死亡的印记。桂英捧印那一刻,有重披战袍的兴奋期待,更多的则是悲凉沉痛,因为她的决定,不仅是责任的承担,更表示她将带领杨家后人继续踩踏先人血迹。我想,老令公在天之灵,可能会对桂英这未曾会面的孙媳这样说:

桂英,

你接下了帅印,

你知道我有多不忍?

帅印——杨家死亡的印记!

我多不希望你接,

却又多怕你不接。

你,终于接下了!

桂英,感谢你,

杨家的好孙媳。这是我的揣想,也是我想在国立国光剧团十月演出“折戟黄沙杨家将”三出老戏时新加上的“对话框”。通过这这样的新设计,壮烈的“戏”成了老祖母述说的往事,惨烈的过往带给倾听者桂英无限悸动,同时,整晚演出又都是桂英在宗保五十生日当天的心情私语。“述说-倾听-悸动-再述说”的呈现过程,使观看的视角层迭多样,而更撼人的是:当桂英在心里对丈夫说这些时,再也没想到,远在边关的宗保已在生日前夕遭暗算身亡,这是一段永远寄不出去的心事。

一层一层的倾听述说,框起了一层层死亡框架,死亡是杨家无法挣脱的命运,而命运是性格的抉择。

无论是命运性格的交织,或是层层对话框的揣想设计,目的只有一个:希望现代观众认识杨家,记住杨家。洒碧血染黄沙不是教条口号,是历经死亡考验之后的反思,是心灵深处最真诚的抉择。

折戟黄沙杨家将

10月14至16,台北城市舞台(原社教馆)。

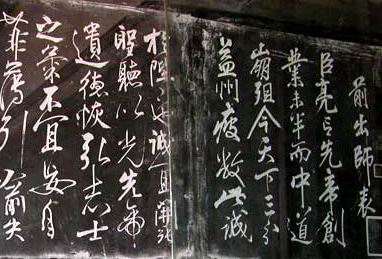

《金沙滩·托兆碰碑》

金沙滩一战,杨家伤亡殆尽,老令公碰死两狼山李陵碑前。《穆桂英挂帅》

杨家退隐,听说番兵来犯,穆桂英犹豫再三,终于重新接下帅印。《杨门女将》

杨宗保五十生日,杨家热闹庆祝时传来噩耗,宗保边塞遭暗算身亡。寿堂变灵堂,杨家白衣出征。